2009年11月28日

旅行人 2010年上期号(No.161)

旅行人 2010年上期号です

特集は、旧ユーゴスラヴィアを歩く。

旧ユーゴのクロアチア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、セルビア、コソヴォ、モンテグロが紹介されています。

蔵前編集長の何故かオーストラリアキャンプ旅のレポートもあります。

旅の文章や写真というのは、いいですね

特集は、旧ユーゴスラヴィアを歩く。

旧ユーゴのクロアチア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、セルビア、コソヴォ、モンテグロが紹介されています。

蔵前編集長の何故かオーストラリアキャンプ旅のレポートもあります。

旅の文章や写真というのは、いいですね

2009年11月20日

2009年11月16日

エコロジーの風 14号

ウインドファーム発行の「エコロジーの風 14号」が届いています。

“カルロスさんのコーヒー”のブラジル・ジャカランダ農場、エクアドルのインタグ農場など、コーヒー生産地訪問時のレポートが満載。

さらに巻末では中村代表からの、原発や再処理工場についてのメッセージもあります。

原発については、報道規制もあるようですが、クリーンなエネルギーなどど、言わされているのか本当に思っているのか・・・疑問を感じるCMが多いのにはホント、あきれてしまいますね

“カルロスさんのコーヒー”のブラジル・ジャカランダ農場、エクアドルのインタグ農場など、コーヒー生産地訪問時のレポートが満載。

さらに巻末では中村代表からの、原発や再処理工場についてのメッセージもあります。

原発については、報道規制もあるようですが、クリーンなエネルギーなどど、言わされているのか本当に思っているのか・・・疑問を感じるCMが多いのにはホント、あきれてしまいますね

2009年10月23日

2009年10月15日

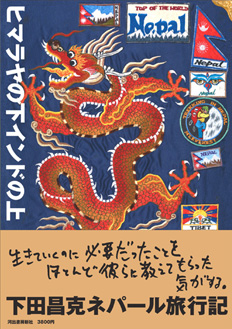

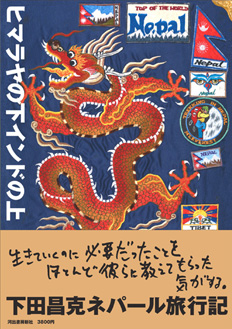

『ヒマラヤの下インドの上』 by 下田昌克さん

『ヒマラヤの下インドの上』

地図を思い描いてみてください、これネパールのことです

この本は下田さんがネパールを旅した時の土地の人との交流をイラスト・写真・日記などで綴られているもの。大好きな本です。

トピをかぶったタメルの雑貨屋さんやサランギ弾きおじさんの写真があったり、『キャラバン』の撮影地でいつか行ってみたいと思っているドルポ行きのことも書かれていたり・・・とてもいいんです

昨日、大阪・心斎橋の本屋さんに、新作の発売記念も兼ねて開催中の下田さんの作品展を見に行ってきました。新作は絵本『かぜがおうちをみつけるまで』で星野道夫さんの友人でクリンギット族のボブ・サム作の物語に下田さんが絵を描かれているもの。

展示の作品を見ていたら、下田さんご本人が来られていて・・・少しお話することができました!lucky

彼が旅先で描いたポートレートがたくさん飾られていましたが、映画『キャラバン』や『風の馬』に出演していた彼の友人でチベット人のジャンパの絵もあり、その話も少ししました。

『キャラバン』も『風の馬』も下田さんが描いたジャンパの絵も・・とても印象深くて好きなので、うれしかった~

地図を思い描いてみてください、これネパールのことです

この本は下田さんがネパールを旅した時の土地の人との交流をイラスト・写真・日記などで綴られているもの。大好きな本です。

トピをかぶったタメルの雑貨屋さんやサランギ弾きおじさんの写真があったり、『キャラバン』の撮影地でいつか行ってみたいと思っているドルポ行きのことも書かれていたり・・・とてもいいんです

昨日、大阪・心斎橋の本屋さんに、新作の発売記念も兼ねて開催中の下田さんの作品展を見に行ってきました。新作は絵本『かぜがおうちをみつけるまで』で星野道夫さんの友人でクリンギット族のボブ・サム作の物語に下田さんが絵を描かれているもの。

展示の作品を見ていたら、下田さんご本人が来られていて・・・少しお話することができました!lucky

彼が旅先で描いたポートレートがたくさん飾られていましたが、映画『キャラバン』や『風の馬』に出演していた彼の友人でチベット人のジャンパの絵もあり、その話も少ししました。

『キャラバン』も『風の馬』も下田さんが描いたジャンパの絵も・・とても印象深くて好きなので、うれしかった~

2009年10月10日

2009年10月04日

『世界がもし100人の村だったら 総集編』

月がきれいですねぇ。今日は満月☆★うさぎさんがくっきり見えます(笑)

昨日は「中秋の名月」(十五夜・旧暦の8月15日)でしたが月は拝めませんでした。十五夜はほぼ満月ですが、若干ずれることが多いようです。

中秋の名月は「芋名月」とも言われるとか。昨日はたまたまさつまいもを食べてました(笑)

そして、今朝でアジア語楽紀行 旅するネパール語の放送は終了(泣) 来年こそは是非「続き」が見たいものです。

今日は最近カフェの本棚に加わった『世界がもし100人の村だったら 総集編』を紹介します。

「世界がもし100人の村だったら」はこれまでにシリーズ4巻が出ているので、読まれた方も多いと思います。

本書は、これまでの4巻のエッセンスが凝縮していて、新しいデータに基づいて数値情報がUpされています。ポケット判なので、手に取りやすい形。なるほど・・と思う数字が満載。まずは知ることが第一歩です!

~本文より~

中国の賢者、老子はいいました。

「もう、これで充分だ」と思える人は、ほんとうの富を探しはじめる、と。

インドの科学者、ヴァンダナ・シヴァはいいました。

世界は、そこに生きるずべての者に食料をあたえてこそ、

持続できる、と。

世界がもし100人の村だったら

この村でつくられた穀物を平等に分ければ、

すべての人が、1日2800キロカロリーの食事をとることができます。

昨日は「中秋の名月」(十五夜・旧暦の8月15日)でしたが月は拝めませんでした。十五夜はほぼ満月ですが、若干ずれることが多いようです。

中秋の名月は「芋名月」とも言われるとか。昨日はたまたまさつまいもを食べてました(笑)

そして、今朝でアジア語楽紀行 旅するネパール語の放送は終了(泣) 来年こそは是非「続き」が見たいものです。

今日は最近カフェの本棚に加わった『世界がもし100人の村だったら 総集編』を紹介します。

「世界がもし100人の村だったら」はこれまでにシリーズ4巻が出ているので、読まれた方も多いと思います。

本書は、これまでの4巻のエッセンスが凝縮していて、新しいデータに基づいて数値情報がUpされています。ポケット判なので、手に取りやすい形。なるほど・・と思う数字が満載。まずは知ることが第一歩です!

~本文より~

中国の賢者、老子はいいました。

「もう、これで充分だ」と思える人は、ほんとうの富を探しはじめる、と。

インドの科学者、ヴァンダナ・シヴァはいいました。

世界は、そこに生きるずべての者に食料をあたえてこそ、

持続できる、と。

世界がもし100人の村だったら

この村でつくられた穀物を平等に分ければ、

すべての人が、1日2800キロカロリーの食事をとることができます。

2009年09月17日

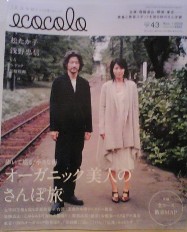

エココロ11月号(No.43)

エココロ11月号。表紙は松たか子さんと浅野忠信さん。

特集は「オーガニック美人のさんぽ旅」です。台湾や高山が紹介されていて、行きたくなります。秋は旅の季節ですね。

今週末からのシルバーウィーク、出かける方も多いのでしょうね・・・enjoy!!

また、UAやんばるLIVE上映会でのUA×キム・スンヨントークショーの模様もレポートされています。

UAやんばるLIVEは、2007年10月に沖縄本島の北部・やんばるの「高江」で行われたライブ。高江には米軍のヘリパッドが建設されようとしていて、住民やサポーターが座り込みで反対運動をして阻止しようとしています。その運動に共感したUAがライブを行いました。

ライブの模様は、ダライ・ラマ氏を追った『チベット・チベット』などを撮影した在日コリアン3世のキム・スンヨンさんが撮影し、『心~ククル~UAやんばるLIVE』にまとめられています。

特集は「オーガニック美人のさんぽ旅」です。台湾や高山が紹介されていて、行きたくなります。秋は旅の季節ですね。

今週末からのシルバーウィーク、出かける方も多いのでしょうね・・・enjoy!!

また、UAやんばるLIVE上映会でのUA×キム・スンヨントークショーの模様もレポートされています。

UAやんばるLIVEは、2007年10月に沖縄本島の北部・やんばるの「高江」で行われたライブ。高江には米軍のヘリパッドが建設されようとしていて、住民やサポーターが座り込みで反対運動をして阻止しようとしています。その運動に共感したUAがライブを行いました。

ライブの模様は、ダライ・ラマ氏を追った『チベット・チベット』などを撮影した在日コリアン3世のキム・スンヨンさんが撮影し、『心~ククル~UAやんばるLIVE』にまとめられています。

2009年09月03日

Craft Link 南風 2009年秋冬

シャプラニールのフェアトレードカタログ「Craft Link 南風 2009年秋冬」が届いています。

ネパールとバングラデシュの手工芸品が生産者の情報とともに紹介されています。

ネパールとバングラデシュの手工芸品が生産者の情報とともに紹介されています。

2009年08月21日

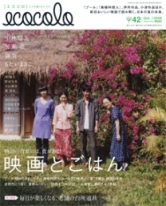

エココロ10月号(No.42)

エココロ10月号です。

特集は「おいしい映画の話」。

食がテーマだったり食卓が出てくる映画って結構印象に残りますよね。

出演者が本誌表紙を飾っている『プール』など、いろいろ紹介されています。

ドキュメンタリー『いのちの食べかた』、『未来の食卓』についての森達也氏とルーカスB.B.氏との対談も。

『いのちの食べかた』は淡々と描かれていたけど、映像はけっこう衝撃的でしたよね。

『未来の食卓』は新開地のKAVCにて近日公開予定で、見たいと思っている映画です。

特集は「おいしい映画の話」。

食がテーマだったり食卓が出てくる映画って結構印象に残りますよね。

出演者が本誌表紙を飾っている『プール』など、いろいろ紹介されています。

ドキュメンタリー『いのちの食べかた』、『未来の食卓』についての森達也氏とルーカスB.B.氏との対談も。

『いのちの食べかた』は淡々と描かれていたけど、映像はけっこう衝撃的でしたよね。

『未来の食卓』は新開地のKAVCにて近日公開予定で、見たいと思っている映画です。

2009年08月08日

2009年07月20日

エココロ9月号

昨晩はすごい雷雨でしたね

最近、天気予報がはずれがちな気がするのですが・・・梅雨明けはいつでしょう??

さて、エココロ9月号です。

特集は、「眠れるカラダ、目覚めるココロ」。表紙は永作 博美さん、いつまでもうつくしい・・

「眠り」についてのトピックスが満載。「眠る」ってホント大事ですよね~。

今日もいい眠りを!

最近、天気予報がはずれがちな気がするのですが・・・梅雨明けはいつでしょう??

さて、エココロ9月号です。

特集は、「眠れるカラダ、目覚めるココロ」。表紙は永作 博美さん、いつまでもうつくしい・・

「眠り」についてのトピックスが満載。「眠る」ってホント大事ですよね~。

今日もいい眠りを!

2009年06月30日

『いよいよローカルの時代―ヘレナさんの「幸せの経済学」』

ゆっくりノートブック・シリーズ5 『いよいよローカルの時代―ヘレナさんの「幸せの経済学」』を紹介します!

『ラダック 懐かしい未来』の著者・ヘレナ・ノーバーグ=ホッジさんと、辻信一さんの対談形式。 とても興味深い内容ですので、是非読んでみてください。

第1章では、ヘレナさんがスウェーデンで生まれてから、インドのチベット世界・ラダックに出会うまで、またその後の様々な活動にかかわる経緯についても語られています。

そして、第2、3章では本題である「グローバルからローカルへ」についての話題に。

これまでの経済発展は、3つの側面により人の幸せを、そして社会全体の幸せを減少させる巨大なプロセスであり、これは意図的に作り出されたものであった。

1.人々の間に競争を生み出し、伝統社会にあった協力関係や助け合いに代わって対立が生まれる。

2.日常的にあった自然界とのかかわりから、人々を組織的に切り離す。

3.自分が何者であるのかという人々のアイデンティティーが崩れて人々は不安定で不安になる。

つまり、自然へのアクセスを保てる分散型の暮らしから、一か所に集中しなければならないようなシステムが意図的に作られたのがグローバル化。

この「不幸な経済」に対抗するのが「幸せの経済学」。これは今秋完成予定という彼女の新しい映画のタイトルでもあります。この映画のメインテーマは、「ローカルフード経済」。

世界で起こっているローカルフードムーブメントの例として挙げられているのが、「トランジション・タウン」です。

石油から脱却して、ローカル化へ。

つまり、化石燃料で成り立つ町の概念から、再生可能なエネルギーの上に成り立つコミュニティーへのトランジション(移り変わり)の動き。イギリスでは、すでに50ものコミュニティーがこの転換を目指しているらしい。

日本でも動きが始まっているようなので、今後多くの町に広がっていくといいと思う。

また、農業と経済システムが密接に関連していることが軽視されがちである、と指摘されている。

食糧の生産者から消費者までの距離が長くなればなるほど、生産者が巨大化し、単一栽培が増える。

ここは、誤解されることが多いと思うのですが、多品目化は、収穫量全体として見れば、単一栽培よりも生産的。実際、第三世界が植民地化される前の伝統的な農耕社会はすばらしく、収穫量も近代農業よりも多かったという。

化学肥料や農薬も使わないので、経費も削減され、水と空気を良くし、近隣の生態系のためにもなる。そしてファーマーズマーケットでは消費者との直接の会話も弾み、生産者の満足感も高い。

ローカリゼーションの話題は、話が大きくてわかりにくいと言われることがあるそうですが、「ビッグピクチャー(全体像)」を把握することが大切であると、語られている。

農耕社会→工業社会→情報社会→金融社会へと発展してきた。

金融危機以降もなお、グローバル経済システムを守り続ける動きがなされているが、環境危機・エネルギー危機・食料危機によりグローバル経済の破綻は明らかであり、そこからの離脱し、ローカリゼーションを進めていかなくてはならない。

絶望するのではなく、まずは知ることから。

具体的に私たちが始められるローカリゼーションのヒントとして、地域で生まれた音楽・歌・踊りに触れてみること、ローカルフードとつながることや少しでも自分で食べ物を作ってみること、自然豊かなところで瞑想的な時間を持ってみることなどが勧められています。

また、ローカリゼーションは、「つながり」を取り戻すこと。

ローカリゼーションへの動きを知って、是非、今、始めたいですね。

『ラダック 懐かしい未来』の著者・ヘレナ・ノーバーグ=ホッジさんと、辻信一さんの対談形式。 とても興味深い内容ですので、是非読んでみてください。

第1章では、ヘレナさんがスウェーデンで生まれてから、インドのチベット世界・ラダックに出会うまで、またその後の様々な活動にかかわる経緯についても語られています。

そして、第2、3章では本題である「グローバルからローカルへ」についての話題に。

これまでの経済発展は、3つの側面により人の幸せを、そして社会全体の幸せを減少させる巨大なプロセスであり、これは意図的に作り出されたものであった。

1.人々の間に競争を生み出し、伝統社会にあった協力関係や助け合いに代わって対立が生まれる。

2.日常的にあった自然界とのかかわりから、人々を組織的に切り離す。

3.自分が何者であるのかという人々のアイデンティティーが崩れて人々は不安定で不安になる。

つまり、自然へのアクセスを保てる分散型の暮らしから、一か所に集中しなければならないようなシステムが意図的に作られたのがグローバル化。

この「不幸な経済」に対抗するのが「幸せの経済学」。これは今秋完成予定という彼女の新しい映画のタイトルでもあります。この映画のメインテーマは、「ローカルフード経済」。

世界で起こっているローカルフードムーブメントの例として挙げられているのが、「トランジション・タウン」です。

石油から脱却して、ローカル化へ。

つまり、化石燃料で成り立つ町の概念から、再生可能なエネルギーの上に成り立つコミュニティーへのトランジション(移り変わり)の動き。イギリスでは、すでに50ものコミュニティーがこの転換を目指しているらしい。

日本でも動きが始まっているようなので、今後多くの町に広がっていくといいと思う。

また、農業と経済システムが密接に関連していることが軽視されがちである、と指摘されている。

食糧の生産者から消費者までの距離が長くなればなるほど、生産者が巨大化し、単一栽培が増える。

ここは、誤解されることが多いと思うのですが、多品目化は、収穫量全体として見れば、単一栽培よりも生産的。実際、第三世界が植民地化される前の伝統的な農耕社会はすばらしく、収穫量も近代農業よりも多かったという。

化学肥料や農薬も使わないので、経費も削減され、水と空気を良くし、近隣の生態系のためにもなる。そしてファーマーズマーケットでは消費者との直接の会話も弾み、生産者の満足感も高い。

ローカリゼーションの話題は、話が大きくてわかりにくいと言われることがあるそうですが、「ビッグピクチャー(全体像)」を把握することが大切であると、語られている。

農耕社会→工業社会→情報社会→金融社会へと発展してきた。

金融危機以降もなお、グローバル経済システムを守り続ける動きがなされているが、環境危機・エネルギー危機・食料危機によりグローバル経済の破綻は明らかであり、そこからの離脱し、ローカリゼーションを進めていかなくてはならない。

絶望するのではなく、まずは知ることから。

具体的に私たちが始められるローカリゼーションのヒントとして、地域で生まれた音楽・歌・踊りに触れてみること、ローカルフードとつながることや少しでも自分で食べ物を作ってみること、自然豊かなところで瞑想的な時間を持ってみることなどが勧められています。

また、ローカリゼーションは、「つながり」を取り戻すこと。

ローカリゼーションへの動きを知って、是非、今、始めたいですね。

2009年06月20日

エココロ8月号

夜になって久々の雨が降りましたねぇ・・

さて、エココロ8月号です。

特集は、「長野でパワーチャージの旅」。

長野といえば山!って思ってしまいますが、いろいろあって楽しそうですよね。

表紙のパフィーとか、先月の続きで映画『Pool』にまつわるもたいさんのチェンマイレポートとか、アラスカの氷河の写真とか・・・他にもいろいろ楽しめます。

さて、エココロ8月号です。

特集は、「長野でパワーチャージの旅」。

長野といえば山!って思ってしまいますが、いろいろあって楽しそうですよね。

表紙のパフィーとか、先月の続きで映画『Pool』にまつわるもたいさんのチェンマイレポートとか、アラスカの氷河の写真とか・・・他にもいろいろ楽しめます。

2009年05月30日

『旅行人 2009年下期号』

旅行人 2009年下期号がきました!

特集は革命50周年のキューバ。

中の写真はどれも色がとてもキレイです

キューバに元々いた先住民たちはほぼ絶滅し、征服者のスペイン系と奴隷として連れて来られたアフリカ系の人が現在のキューバの人々の祖先にあたるのだとか。

特集は革命50周年のキューバ。

中の写真はどれも色がとてもキレイです

キューバに元々いた先住民たちはほぼ絶滅し、征服者のスペイン系と奴隷として連れて来られたアフリカ系の人が現在のキューバの人々の祖先にあたるのだとか。

2009年05月21日

エココロ7月号

エココロ7月号。

特集は「水と人との深いつながりを探る」です。

身近な『水』について、「感じる水」、「食べる水」など興味深い内容です。

水について、ちょっと思いをめぐらせてみるのもいいと思いますよ

水つながりなのかなぁ、映画『POOL』も紹介されています。

『かもめ食堂』、『めがね』のスタッフによる“ゆる映画”。おなじみの小林さんやもたいさんも出演されているようです。

今回の舞台は、タイ・チェンマイ。いつもいい感じのロケーションですよね。

Culture Creativeのコーナーでの辻信一さんの対談相手は、本橋成一さん。

映画『バオバブの記憶』が紹介されています。神戸でもアートビレッジセンター(KAVC)で上映予定なので楽しみです。

特集は「水と人との深いつながりを探る」です。

身近な『水』について、「感じる水」、「食べる水」など興味深い内容です。

水について、ちょっと思いをめぐらせてみるのもいいと思いますよ

水つながりなのかなぁ、映画『POOL』も紹介されています。

『かもめ食堂』、『めがね』のスタッフによる“ゆる映画”。おなじみの小林さんやもたいさんも出演されているようです。

今回の舞台は、タイ・チェンマイ。いつもいい感じのロケーションですよね。

Culture Creativeのコーナーでの辻信一さんの対談相手は、本橋成一さん。

映画『バオバブの記憶』が紹介されています。神戸でもアートビレッジセンター(KAVC)で上映予定なので楽しみです。

2009年05月15日

『テクテクノロジー革命』

今日はカフェの本、ゆっくりノートブック2 『テクテクノロジー革命』~非電化とスロービジネスが未来をひらく を紹介します。

発明家の藤井靖之さんと、辻信一さんの対談形式になっています。

スローな技術でテクテク。

ゆっくり進んでいくから、テクテクノロジー。

昔は「必要は発明の母」だったのが、一線を越えてしまい、「発明は必要の母」になってしまっているといいます。つまり、経済を大きくするために発明して無理やり必要を生みだしていると。

なるほどと思えるものがありますよね。必要ないほど便利と思えるもの・・

モンゴルの非電化冷蔵庫、ナイジェリアの魚の燻製機などなど、、、テクテクノロジーの藤井さんの発明品はどれもスゴイ★

使う人に“ちょうど”のもの。

ハイブリッド車やオール電化住宅の罠、アフリカは本当に貧しいのか、などについても解説されていて、とても興味深いです。

日本では、2kg食べるのに2kgの石油資源を消費してしまっているらしい・・・遠くから運びすぎているんですね。

藤井さんのテーマは、『非電化』と『ローカル化』。これは同時に私たちへのメッセージでもあると思いました。

便利を たくさん 得ると 何かが たくさん 失われる

便利を すこし 捨てると 何かを たくさん 得られる

~~藤村さんのあとがきより

発明家の藤井靖之さんと、辻信一さんの対談形式になっています。

スローな技術でテクテク。

ゆっくり進んでいくから、テクテクノロジー。

昔は「必要は発明の母」だったのが、一線を越えてしまい、「発明は必要の母」になってしまっているといいます。つまり、経済を大きくするために発明して無理やり必要を生みだしていると。

なるほどと思えるものがありますよね。必要ないほど便利と思えるもの・・

モンゴルの非電化冷蔵庫、ナイジェリアの魚の燻製機などなど、、、テクテクノロジーの藤井さんの発明品はどれもスゴイ★

使う人に“ちょうど”のもの。

ハイブリッド車やオール電化住宅の罠、アフリカは本当に貧しいのか、などについても解説されていて、とても興味深いです。

日本では、2kg食べるのに2kgの石油資源を消費してしまっているらしい・・・遠くから運びすぎているんですね。

藤井さんのテーマは、『非電化』と『ローカル化』。これは同時に私たちへのメッセージでもあると思いました。

便利を たくさん 得ると 何かが たくさん 失われる

便利を すこし 捨てると 何かを たくさん 得られる

~~藤村さんのあとがきより

2009年04月20日

2009年04月16日

2009年03月28日

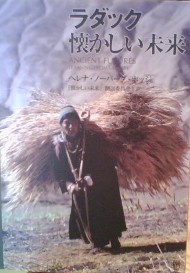

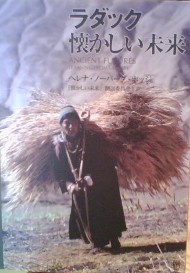

『ラダック 懐かしい未来』

ここ何日か冬が戻ってきた感じですね。体調を崩されませんよう・・・

さて、今日はヘレナ・ノーバーグ=ホッジさんの著書 『ラダック 懐かしい未来』を紹介します。

この本には、あるきっかけで数年前に出会い、気になる本の1冊になりました。今はカフェの本の中にあります。

ラダックは、現在の行政上はインドに属しますが、「インドの中のチベット」と言われていて、西部のイスラム圏以外は、基本チベット文化圏になる地域です。

著者のヘレナさんは、外国人の立ち入りができるようになった直後の1975年にラダックに入り言語を習得されます。

植民地化されることがなかったラダック。そこでのつつましくも豊かな暮らし。ローカル=地元がすべての持続可能な生活。

そこに襲い掛かった近代化と開発の嵐。グローバリゼーションの弊害。近代化、西欧化の根本的な問題点。

貨幣経済が貧富の差をもたらし、グローバル経済が本来不要なものへの欲求を生み出し、人々から時間と幸福を奪う。

ヘレナさんは、失われた幸福を惜しむだけではなく、グローバリゼーションの本質と、それを超える道を実証的に明らかにすることを決意。ラダックに息づく深い伝統的な智恵が、その新たな道を進む鍵であることを示唆しています。

「グローバルからローカルへ」

昨年の来日時のヘレナさんのインタビューがエコログのHPに公開されています。まずは前編ということのようなので、追って後編が公開されることと思います。ぜひ読んでみてください

ヘレナさんは年に1度くらいは来日されていらっしゃるようで、私も2007年に東京での講演を聞いたことがあります。とてもやさしい雰囲気でありながら、お話の内容はとても情熱的な、とても魅力的な方でした。

この本を元にしたビデオを、ラダックに行った時に、ヘレナさんが代表を務めるISEC(The International Society for Ecology and Culture)のラダック・レー支部で見ました。

その折に印象的だったのが、ビデオを見たあと、中年のアメリカ人夫妻が「何故、西洋化がいけないのか?」とISECのスタッフに詰め寄るように議論していたこと、そして、そこにいたアルゼンチン人とイタリア人の女性2人と、日本人の私が、スタッフに同調したこと。アメリカ=グローバリゼーション、それとそれ以外の国という典型的な図式に、アメリカ人夫妻が帰った後に、私たち3人とスタッフで笑ってしまいました。(もちろんすべてのアメリカ人が話がわからない訳でもないですし、それ以外の国の人でもわからない人もいるわけなのですが。。)

ラダックでは、少しの間ホームステイもさせてもらい、畑作業や水汲み、お料理を手伝わせてもらったりしました。コミュニティーで助け合って生活する持続可能と思われる生活がありました。

ホームステイ先と畑作業

さて、今日はヘレナ・ノーバーグ=ホッジさんの著書 『ラダック 懐かしい未来』を紹介します。

この本には、あるきっかけで数年前に出会い、気になる本の1冊になりました。今はカフェの本の中にあります。

ラダックは、現在の行政上はインドに属しますが、「インドの中のチベット」と言われていて、西部のイスラム圏以外は、基本チベット文化圏になる地域です。

著者のヘレナさんは、外国人の立ち入りができるようになった直後の1975年にラダックに入り言語を習得されます。

植民地化されることがなかったラダック。そこでのつつましくも豊かな暮らし。ローカル=地元がすべての持続可能な生活。

そこに襲い掛かった近代化と開発の嵐。グローバリゼーションの弊害。近代化、西欧化の根本的な問題点。

貨幣経済が貧富の差をもたらし、グローバル経済が本来不要なものへの欲求を生み出し、人々から時間と幸福を奪う。

ヘレナさんは、失われた幸福を惜しむだけではなく、グローバリゼーションの本質と、それを超える道を実証的に明らかにすることを決意。ラダックに息づく深い伝統的な智恵が、その新たな道を進む鍵であることを示唆しています。

「グローバルからローカルへ」

昨年の来日時のヘレナさんのインタビューがエコログのHPに公開されています。まずは前編ということのようなので、追って後編が公開されることと思います。ぜひ読んでみてください

ヘレナさんは年に1度くらいは来日されていらっしゃるようで、私も2007年に東京での講演を聞いたことがあります。とてもやさしい雰囲気でありながら、お話の内容はとても情熱的な、とても魅力的な方でした。

この本を元にしたビデオを、ラダックに行った時に、ヘレナさんが代表を務めるISEC(The International Society for Ecology and Culture)のラダック・レー支部で見ました。

その折に印象的だったのが、ビデオを見たあと、中年のアメリカ人夫妻が「何故、西洋化がいけないのか?」とISECのスタッフに詰め寄るように議論していたこと、そして、そこにいたアルゼンチン人とイタリア人の女性2人と、日本人の私が、スタッフに同調したこと。アメリカ=グローバリゼーション、それとそれ以外の国という典型的な図式に、アメリカ人夫妻が帰った後に、私たち3人とスタッフで笑ってしまいました。(もちろんすべてのアメリカ人が話がわからない訳でもないですし、それ以外の国の人でもわからない人もいるわけなのですが。。)

ラダックでは、少しの間ホームステイもさせてもらい、畑作業や水汲み、お料理を手伝わせてもらったりしました。コミュニティーで助け合って生活する持続可能と思われる生活がありました。

ホームステイ先と畑作業